Sommaire

Il n’y a pas « une » ville pionnière, mais une constellation urbaine où l’innovation constructive s’est inscrite dans la durée : écoquartiers labellisés, bois structurel qui gagne du terrain, exigences RE2020 qui montent en puissance, et autorisations d’urbanisme désormais dématérialisées. Pour un ménage qui vise une maison individuelle en périphérie ou un petit collectif bien conçu, ces écosystèmes rendent les arbitrages plus lisibles – à condition de savoir où regarder.

Les pôles qui tirent la construction durable

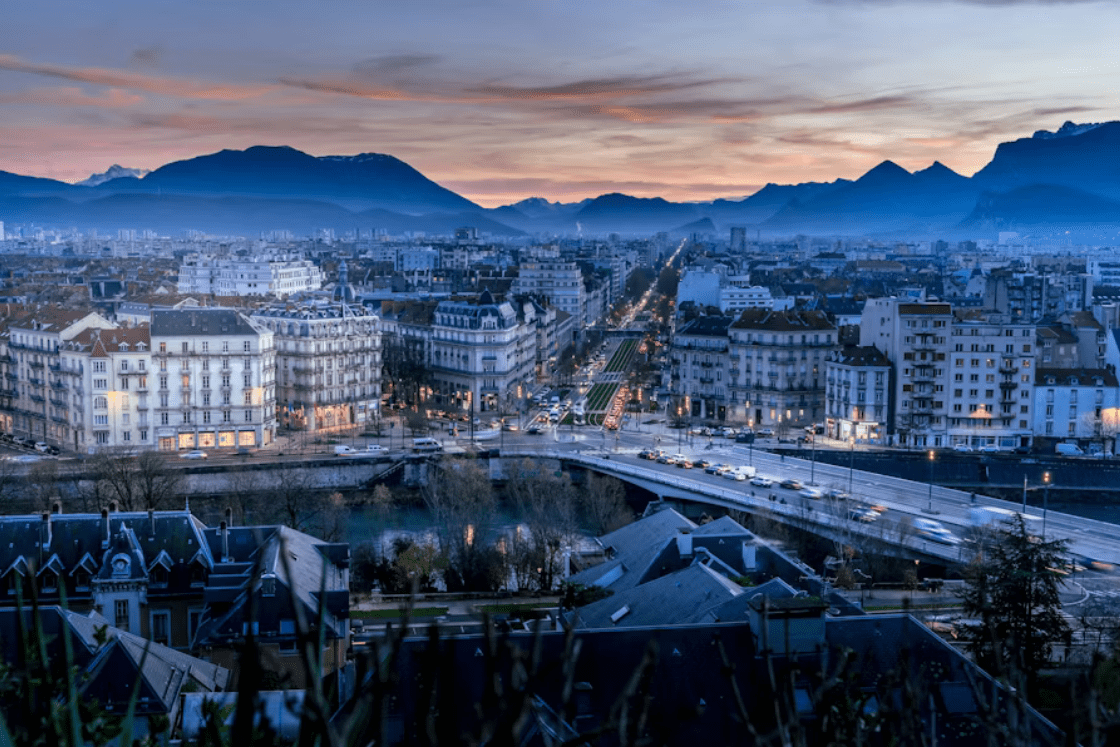

Grenoble. La Presqu’île, labellisée ÉcoCité, sert de laboratoire à ciel ouvert (mobilités, performances énergétiques, opérations démonstratrices comme ABC). La métropole a ancré dans la fabrique urbaine des objectifs de transition mesurables, avec des retours d’expérience publiés et des visites techniques régulières.

Strasbourg. L’écoquartier Danube – l’un des premiers lauréats du label national – illustre la transformation d’une friche en quartier mixte, où l’expérimentation (îlots à énergie positive, tour expérimentale) a été suivie dans le cadre de la démarche ÉcoQuartier.

Lyon. Confluence a posé tôt un cadre environnemental exigeant (partenariats WWF, production locale d’énergies, mixité d’usages), donnant un référentiel opérationnel pour les opérations neuves et de reconversion.

Nantes. L’écoquartier Bottière-Chénaie (35 ha, 5 000 habitants à terme) est emblématique d’une urbanisation récente qui privilégie sobriété, mobilités, biodiversité et habitat participatif.

Bordeaux. La tour Hypérion (57 m, structure bois) a symbolisé l’ambition locale pour les matériaux biosourcés, au cœur d’un territoire qui multiplie les programmes low-carbone.

Côté bois, les dernières enquêtes nationales confirment une filière robuste : 4,6 Mds€ de chiffre d’affaires en 2022 (+14,3 % vs 2020 en valeur), plus de 28 000 salariés ; en Île-de-France, la part de marché a franchi 7 % la même année. Ces ordres de grandeur montrent une offre désormais structurée pour des maisons et petits immeubles en structure bois.

Règles et tendances qui changent les projets

La RE2020 se renforce par paliers ; un rapport d’évaluation publié en 2025 rappelle l’orientation : baisser l’empreinte carbone des matériaux (indicateur IC construction) et améliorer le confort d’été. Traduction concrète pour l’acheteur : privilégier compacité, protections solaires fixes, matériaux biosourcés (bois, isolants végétaux) et systèmes sobres.

Côté procédures, la demande de permis se fait en ligne partout depuis 2022, et l’instruction numérique est généralisée dans les communes > 3 500 habitants : un dossier clair, paginé et cohérent (plans, coupes, façades, insertion) se lit plus vite… et évite des relances.

Combien ça coûte (vraiment) en 2025 ?

Affirmer un « prix au mètre carré » unique serait malhonnête : le coût dépend de l’implantation, de la structure, des performances visées et du contexte de chantier. Deux balises objectives pour situer la tendance :

- L’ICC (indice du coût de la construction) s’établit à 2 146 au T1-2025 (-3,6 % sur un an).

- Les coûts de production dans la construction progressent de +0,9 % au T1-2025 (après +0,1 %).

Autrement dit : pas d’effondrement des prix, mais un environnement de coûts qui reste exigeant — d’où l’importance d’un quantitatif rigoureux et d’un phasage réaliste.

Financer : ce qui existe encore (et ce qui rouvre)

Le PTZ est prolongé jusqu’à fin 2027 et recentré sur les appartements neufs en zones tendues et sur l’ancien avec travaux dans tout le territoire, sous conditions de ressources : utile pour un achat en petit collectif durable ou en restructuration.

Côté rénovation énergétique lourde (si vous achetez pour transformer un bien), MaPrimeRénov’ – Rénovation d’ampleur rouvre le 30 septembre 2025 avec un contingent 2025 plafonné (13 000 dossiers) et un démarrage prioritaire pour les ménages très modestes ; les modalités actualisées sont publiées sur Service-Public.

Comment en profiter (sans se perdre)

1) Visez les bons territoires. Les villes citées cumulent : culture de l’écoquartier, filières matériaux actives, services urbains performants. Un achat en lisière de ces opérations (ou dans leur aire d’influence) renforce la liquidité à la revente et la qualité d’usage au quotidien.

2) Choisissez l’équipe adaptée. Privilégiez des agences d’architecture qui publient des références en bois/biosourcé et en quartiers labellisés, et qui travaillent en binôme avec des BET structure/thermique familiers des objectifs RE2020. Sur de la réhabilitation lourde, un architecte aguerri à l’insertion en secteur patrimonial et aux dossiers DP/PC évite les délais cachés.

3) Méthode documentaire. Construisez la décision avec un plan de maison 2D propre (orientation, fenêtres, allèges/linteaux), des façades et coupes synchronisées, puis quelques vues 3D pour trancher des variantes. Cette discipline graphique est précisément celle que lisent les guichets numériques d’urbanisme.

4) Matériaux, entretien, vieillissement.

- Bois (structure et second œuvre) : atout carbone et rapidité de chantier ; prévoir le plan d’entretien des parties exposées.

- Bétons bas-carbone : utiles pour les socles et voiles, avec fiches FDES pour piloter l’impact.

- Enduits à la chaux / parements minéraux : durables, compatibles avec des tissus anciens ; soigner les détails d’eau (goutte-d’eau, couvertines).

- Protections solaires : casquettes, débords, stores extérieurs – efficaces pour le confort d’été sous RE2020.

5) Budget et aides. Montez deux scénarios (base / ambition) et croisez-les avec le PTZ et, en cas de rénovation lourde, avec MaPrimeRénov’ (calibrée par revenu et par bouquet de travaux). Vérifiez systématiquement l’éligibilité sur les portails officiels avant d’engager les marchés.

Risques à cadrer dès le départ

- Sous-estimation des interfaces (structure/étanchéité/feu) sur bois mixte : exigez des détails d’exécution et un coordonnateur technique.

- Incohérences documentaires qui déclenchent une demande de pièces et décalent l’échéance d’instruction : verrouillez le ping-pong plan ↔ façades ↔ coupes avant export.

- Promesses locales non suivies d’effets : un « écoquartier » sans label ni gouvernance claire peut décevoir ; vérifiez la présence sur la plateforme ÉcoQuartier et l’état d’avancement opérationnel.

À retenir

En 2025, Grenoble, Strasbourg, Lyon, Nantes et Bordeaux offrent un terrain particulièrement favorable pour construire (ou acheter) mieux : écosystèmes bois en place, quartiers labellisés, procédures numériques, exigences RE2020 qui structurent les choix. Les coûts restent pilotés par un contexte tendu mais lisible (ICC, coûts de production), les aides nationales existent (PTZ prolongé, MPR rénovations lourdes sous conditions). Si vous apportez de la méthode – documents propres, matériaux « simples à vivre », équipe rompue aux objectifs carbone/confort – vous vous donnez une vraie chance de livrer une maison ou un petit immeuble durable… et habitable, tout de suite.